Sophie Scholl – Auf den Spuren ihrer Familie

Der Artikel erschien anlässlich ihres 100. Geburtstags am 9. Mai 2021

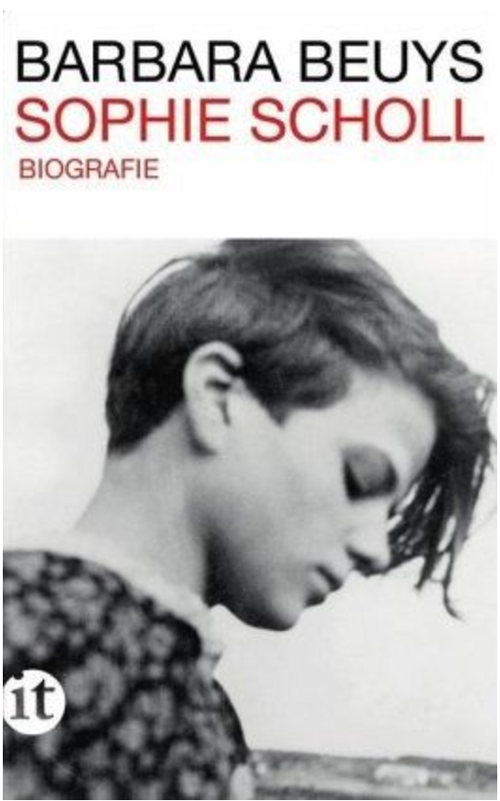

Ein Gastbeitrag von Barbara Beuys

Sie hatte so sehr gehofft, dem Reichsarbeitsdienst – RAD – zu entgehen. Nur deshalb begann Sophie Scholl nach ihrem Abitur im April 1940 eine Ausbildung zur Kindergärtnerin. Mit diesem sozialen Beruf als Ausweis, sich wenn nötig in den Dienst des Volkes zu stellen, hoffte sie, anschließend ein Studium beginnen zu können. Und nicht zwangsweise sechs Monate lang zu schwerer Arbeit vom RAD verpflichtet zu sein und täglich mit NS-Parolen indoktriniert zu werden.

Am 22. März 1941 erhielt Sophie Scholl ihr Abschlusszeugnis als Kindergärtnerin mit der Gesamtnote „Gut“. Am gleichen Tag kam die Nachricht, mit der ihre listigen Überlegungen beiseite gefegt wurden. Ihr Freund Fritz Hartnagel, Berufsoffizier in der Deutschen Wehrmacht, erfuhr es als Erster: „Ich muss in den Arbeitsdienst. Ich habe mich aber mit dieser nächsten Zukunft schon zufrieden gegeben. Ich versuche immer so schnell wie möglich zu akklimatisieren (auch in und an Gedanken), damit erreicht man die größte Unabhängigkeit von allen, angenehmen und unangenehmen Umständen.“ Typisch Sophie Scholl: sich keinen Stimmungen zu überlassen und bewusst auf die innere Freiheit zu setzen.

Am 6. April 1941 bestieg Sophie Scholl, die im Mai zwanzig Jahre alt würde, in Ulm den Zug. Ihr Ziel: das RAD-Lager Schloss Krauchenwies im Landkreis Sigmaringen. Sechs Monate würde sie von zu Hause fort sein. Vier Tage später schrieb sie ihrer älteren Schwester Elisabeth, sie „pflege ihr Wurschtigkeitsgefühl, das bisher eher Fassade war, aufs Fürsorglichste.“ Wer es mit einem übermächtigen Feind zu tun hat, und überleben will, ohne sich verbiegen zu lassen, ist immer aufs Neue gefordert: sich nicht anzupassen, aber sich auch mit Gleichmut zu panzern.

Dass Sophie Scholl im nationalsozialistischen deutschen Staat unter dem „Führer“ Adolf Hitler ihren Feind sah, bezeugt erstmals am 5. September 1939 ein Brief an ihren Freund Fritz Hartnagel. Am 1. September hatte die deutsche Wehrmacht Polen überfallen und damit den Zweiten Weltkrieg ausgelöst. Der Berufsoffizier Hartnagel war im Schwarzwald kaserniert und schrieb am 3. September an seine Freundin Sophie: „Wir warten nun stündlich, dass es auch hier bei uns zum Knallen kommt.“ Die postwendende Antwort von Sophie Scholl ist eindeutig: „Ich kann es nicht begreifen, dass nun dauernd Menschen in Lebensgefahr gebracht werden von andern Menschen. Ich kann es nie begreifen und ich finde es entsetzlich. Sage nicht, es ist fürs Vaterland.“ Das waren neue, bisher unbekannte Einstellungen.

Mit dreizehn Jahren war Sophie Scholl im Januar 1934 in die Jungmädelschaft der Hitlerjugend (HJ) eingetreten, den Bund Deutscher Mädel (BDM). Aus freien Stücken, wie ihre zwei Schwestern und zwei Brüder, die sich schon 1933 für den HJ bzw. den BDM begeisterten.

Das Engagement von Sophie Scholl in der nationalsozialistischen Mädchenarbeit war keine kurze Episode. Sie machte Karriere im BDM und war als Scharführerin für die wöchentlichen Gruppenstunden von rund vierzig Jungmädels verantwortlich. Sie organisierte Fahrten über Land und gelobte öffentlich Adolf Hitler „unverbrüchliche Treue“.

Äußerlich entsprach Sophie Scholl gar nicht dem nationalsozialistischen Frauentyp: Sie hatte einen radikalen Kurzhaarschnitt, genoss ihre Teenager-Jahre mit Zigaretten und Tanz und hatte als jüngste der Scholl-Töchter ab 1938 mit Fritz Hartnagel einen festen Freund. Doch sie lebte gut mit diesen Widersprüchen.

Sophie Scholls Entsetzen über den Kriegsausbruch ist der erste Hinweise, dass sie mit neuem verändertem Blick auf den Nationalsozialismus schaut. Ein Prozess des Nachdenkens hatte eingesetzt. Für ein Bekehrungserlebnis als radikalem Bruch mit den NS-Idealen der letzten Jahre gibt es keinerlei Hinweise.

Der Reichsarbeitsdienst, den Sophie Scholl im April 1941 im Lager von Schloss Krauchenwies antritt, bestand aus Schulung in der NS-Ideologie und harter Arbeit auf Bauernhöfen, in Haushalten und kleinen Betrieben, wo die Männer fehlten, die für den Krieg eingezogen waren. Zu Sophie Scholls Entschluss, mit Gleichmut durchzuhalten, gehören zwei Stützen: die tägliche kalte Dusche und Lektüre ihrer Wahl, oft unter der Bettdecke – die Bibel, Thomas Mann und der Kirchenvater Augustinus.

Der Plan scheint aufzugehen. Am 31. Juli sitzt sie mit drei anderen RAD-Mädchen rauchend hinter einem Heuhaufen und freut sich, dass der Dienst in zwei Monaten zu Ende sein wird und sie ihr Studium in München beginnen kann. Am 2. August schreibt sie an ihren Bruder Hans „vom niederschmetternden Eindruck der neuesten Schreckensbotschaft“ – die Pflicht zum Reichsarbeitsdienst ist um sechs Monate verlängert worden.

Im Oktober wechselt Sophie Scholl ins RAD-Lager in Blumberg, dicht an der Schweizer Grenze. Aus den folgenden Monaten haben sich Tagebuchaufzeichnungen erhalten, oft ohne Datum, lose Blätter. Aber sie eröffnen einen seltenen Blick in ihren Gemütszustand. Der Gleichmut des Sommers ist innerer Leere und großer Müdigkeit gewichen. Sophie Scholl ist aus allen Sicherheiten gerissen.

Inmitten der Verzweiflung taucht plötzlich eine Sehnsucht auf, die Wurzeln hat in der Tiefe ihres Lebensgefühls. Tagebuch 2. November 1941: „Ich würde so gerne an Wunder glauben. Ich würde so gern glauben, dass ich durch das Gebet Kraft bekomme. Allein kann ich nichts.“

Im November entwirft sie einen Brief an ihre ältere Schwester Inge, den sie aber nicht abschickt: „Ich habe keine, keine Ahnung von Gott, kein Verhältnis zu ihm. Nur eben, dass ich das weiß.“ Kein Verhältnis zu Gott zu haben und dennoch zu wissen, es gibt eine wichtige Leerstelle, deutet auf eine Erfahrung hin: diese Leerstelle war einst ausgefüllt und vielleicht befindet sich dort noch Verborgenes, an das sie wieder anknüpfen kann.

Am 11. November schreibt Lina Scholl einen langen Brief an „Meine liebe Sofie!“. Sie habe sich über ihren Brief sehr gefreut, in dem die Tochter ihr von der Versetzung zu einer anderen Arbeit geschrieben habe mit dem Kommentar: „Ich habe mich umstellen gelernt.“ Für die Mutter ist es ein Anstoß, die Bemerkung in eine bestimmte Richtung zu deuten. Wenn Sophie daraus gelernt habe, Veränderungen „aus Gottes Hand anzunehmen u. nicht erbittert zu werden, so hast Du schon viel gelernt“. Und zu Menschen, die einem scheinbar Unrecht tun, „trotzdem gut zu sein, das ist nach Jesu Vorbild getan u. du wirst ein friedliches Herz bekommen“.

Wie eine Antwort auf den tröstlichen Hinweis der Mutter klingt Sophie Scholls Tagebuch-Eintrag vom 12. Dezember: „Ich will mich an Ihn klammern, und wenn alles versinkt, so ist nur er, wie schrecklich, wenn er einem fern ist.“ Ihre Schwester Inge hatte ihr im Oktober geschrieben, sie sollten sich „immer um das Eine bemühen, die große Seligkeit“. Das war gut gemeint. Doch Sophie Scholl ging es nicht um die ewige Seligkeit, sondern in einer Krise wieder ein Gespür für den fernen Gott zu bekommen. Ausgehend von der Gewissheit, in diesem Gott die einzige Stütze zu finden und Ruhe für ihr verstörtes Leben.

Die Mutter hatte in ihrem Brief an Sophie den richtigen Ton getroffen, und das wird sich in den folgenden Briefen wiederholen. Nicht quälende Grübelei sondern grenzenloses Vertrauen ist das Heilmittel. Sofie darf sich vor Gott ganz gehen lassen: „Überlaß jetzt ihm, seiner großen Liebe das Ziel. Bete.“ Am 29. Juni 1942 schreibt Sophie Scholl ein Gebet in ihr Tagebuch: „Ich weiß, dass Du mich annehmen willst, wenn ich aufrichtig bin und mich hören wirst, wenn ich mich an Dich klammere.“ Und dass sie „hinfinden kann zu einer Ruhe, die lebendig ist in Dir“.

Sophie Scholl, die stolz ist auf ihr kritisches Denken, hat nicht gezögert, sich dem mütterlichen Glauben zu überlassen. Er hat sie begleitet, so lange Sophie Scholl denken kann. Verbunden mit der Erfahrung, dass dieser Glaube tragfähig ist und eine Frau prägt, die selbstbewusst und mit klarem Verstand in eigener Regie ihr Leben gestaltet. Sophie Scholl hat 1940 ihre Familie als den „warmen Kreis, den schönen Boden“ bezeichnet, auf dem sie stand. Ihre Mutter war der Mittelpunkt.

Am 23. November 1916 heirateten in der Kirche von Geißelhardt, auf halbem Weg zwischen Schwäbisch Hall und Heilbronn, die 35jährige Lina Müller und der 25jährige Robert Scholl. Zwei Jahre zuvor, im August 1914, hatte der große Krieg begonnen.

Seit dem Frühjahr 1915 arbeiteten beide zusammen im Lazarett II für verwundete Soldaten in Ludwigsburg bei Stuttgart: Lina Müller, Diakonisse von Beruf, – am 5. Mai 1881 geboren und auf den Namen Magdalena getauft, doch von Kind auf Lina genannt – und der 24jährige Sanitäter Robert Scholl. Ein Jahr später war der Bund zwischen beiden fest geschlossen: „Niemand kann Dich mir mehr streitig machen, und ich darf Dich ganz in mein Herz einschließen…. Nun sei für heute von Herzen gegrüßt und innig geküsst von Deinem Robert.“ Das schrieb Robert Scholl seinem „Linäle“ am 1. Februar 1916.

Obwohl mehr als ein Jahrhundert vergangen ist, haben sich Briefe erhalten, die bis in Lina Müllers Leben vor der Hochzeit zurückreichen; die etwas spüren lassen vom Vertrauen auf einen gnädigen Gott und vom nüchternen Blick auf die Welt, mit dem sie und ihre drei Geschwister aufwuchsen.. Als ihre Tochter Lina sich 1903, mit dreiundzwanzig Jahren, für den Beruf der Diakonissen-Schwester und damit vorläufig gegen eine Heirat entschied, hat die Mutter das nicht kritisiert, sondern mit herzlichem Wohlwollen begleitet: „Lina schreibt, es ist gegenwärtig ein fröhliches Leben und Arbeiten unter uns … hoffentlich darf ich noch recht lange im Haus bleiben. Das wünsche ich Lina von Herzen, ihre Briefe machen uns das Herz so warm, wie gut ist doch der liebe Gott gegen uns alle.“

Das „Haus“ ist das Diakoniewerk Schwäbisch Hall mit Krankenhaus, Kinderkrankenhaus und „Schwachsinnigenheim“. Nach bestandener Pflege-Prüfung wurde Lina Müller im Frühjahr 1909 „eingesegnet“. Eine Fotografie zeigt sie in der schwarzen Diakonissentracht im Kreise ihrer Mitschwestern: sehr gerade und mit klarem freundlich-offenen Blick. Diakonisse sein heißt dienen, Opfer bringen und selbstlose Arbeit ohne die Stunden zu zählen; aber auch Verantwortung tragen, Entscheidungen treffen und durchsetzen, selbstbewusst auftreten. Diakonissen gelobten Armut und Ehelosigkeit, sie lebten jedoch nicht hinter Klostermauern sondern wirkten in der Welt und konnten jederzeit den Beruf aufkündigen. Ein Drittel bis die Hälfte von ihnen taten irgendwann diesen Schritt, um eine eigene Familie zu gründen.

Im Häuschen der Eltern in Künzelsau ist sie mit der Fotografie anwesend: „Ach, liebe Lina! Dein Bild freut uns so sehr, ich kann mich nicht satt sehen. … Du bist uns so nahe, auch in weiter Ferne. Wie siehst du uns doch so freundlich an. Alle Lieben sind im Bild versammelt auf dem Tischchen – das ist mein Sonntagsvergnügen.“

Es fällt auf, wie ungekünstelt Sophie Müller in den Briefen an ihre Tochter über ihre Gefühle spricht. Da schreibt jemand, der keine Scheu hat, seine emotionalen Bedürfnisse preiszugeben, ohne deshalb sentimental zu werden. Die junge Lina ist in einer Familien-Atmosphäre groß geworden, wo Gefühle einen hohen Nährwert hatten und sich niemand ihrer zu schämen oder sie zu verbergen brauchte.

Ein Zweites zieht sich durch alle Briefe: der feste Glaube, aus dem Sophie Müller ihre Kraft holt und den sie, ohne Aufhebens davon zu machen, an ihre Kinder weitergibt: „Wie reich sind wir doch, mit kostbaren Perlen hat uns der liebe Gott beschenkt, … Nun liebe Lina will ich schließen, in der frohen Zuversicht, dass der Herr Dein Beistand ist, und Dich gesund erhält, so lang Er Dich zu Seinen Diensten braucht.“ Das Gottvertrauen der Sophie Müller ist unerschütterlich.

„Pietismus“ steht auf der Schublade, in die der schwäbische Protestantismus seit dem 18. Jahrhundert gesteckt wird. Aber wer an Enge, Sündenangst und Gewissensskrupel denkt, gewinnt durch die Schwäbin Sophie Müller ein anderes Bild. Ihre Briefe zeugen von einer Frömmigkeit, die einem fröhlichen, praktischen Glauben entspringt und einem menschenfreundlichen Gott vertraut.

Als Gemeindeschwester kommt ihre Tochter Lina in viele Familien. Sie kümmert sich um den Haushalt und die Kinder, wo die Mutter krank ist oder im Kindbett liegt. Sie pflegt Menschen, die sich keinen Arzt und keine Medizin leisten können. Nach fünf Jahren als gelernte Diakonisse hat die 33jährige Frau, berufstätig, aus freien Stücken unverheiratet und den Menschen dienend, ihren Platz im Leben gefunden. Doch der Sommer 1914 bringt nicht nur ihr Leben aus gewohnter Bahn.

Am 4. August beginnt der Erste Weltkrieg. Den Ausbruch des Krieges bejubeln deutsche Universitätsprofessoren und Handwerker, Beamte und Angestellte, Künstler und Arbeiter, Bauern und Schriftsteller. Von einem kollektiven Rausch ergriffen, überzeugt, das Vaterland gegen eine Welt von Feinden zu verteidigen. So sehr die tödlichen Konsequenzen des Krieges verdrängt oder verherrlicht wurden, ganz ohne Vorsorge ging es nicht.

Von den 299 Diakonissen aus Schwäbisch Hall fordert der Staat umgehend 65 als Krankenschwestern in Lazaretten an; darunter Lina Müller, die am 20. September 1914 zur Verwundetenpflege nach Hochdorf abkommandiert wird. Es traf sie auch deshalb, weil das Diakonissenhaus nur gestandene Schwestern, die mindestens dreißig Lebensjahre hinter sich hatten, in diese Männerwelt schickte, in der auch Robert Scholl Dienst tat.

Robert Scholl war am 21. April 1891 in eine Kleinbauern-Familie im Mainharter Wald hineingeboren worden. 1913 legte er die Verwaltungsdienstprüfung ab. Begabung und Fleiß, Wissbegierde und ein fester Wille hatten ihn hinausgeführt aus der heimatlichen bäuerlichen Enge. Er arbeitete in Stuttgart im Polizeipräsidium und im Steueramt. Als im August 1914 ringsum alles jubelte, blieb der junge Mann immun gegenüber dem nationalen Rausch, reihte sich nicht ein in die Schar der Freiwilligen.

Doch die Logik des Krieges verlangte immer neues „Kanonenfutter“. Im November 1914 erhielt Robert Scholl den Gestellungsbefehl. Er wurde – weil nur garnisonsverwendungsfähig – zum Sanitätsdienst in das Reservelazarett nach Ludwigsburg abkommandiert. Im Lazarett trifft er im Frühjahr 1915 die Diakonisse Lina Müller. Robert Scholl war mit seinen vierundzwanzig Jahren bereit eine Familie zu gründen. Jahresanfang 1916 ist die Entscheidung für beide gefallen, sich gemeinsam in die Zukunft aufzumachen.

Für Lina Müller war es ein Lebens-Einschnitt. Sie musste sich entscheiden zwischen einem geliebten Beruf und Familie. Am 20. Oktober 1916 legt Lina Müller die schwarze Diakonissentracht ab und verlobt sich mit Robert Scholl. Der Schritt ist Lina Müller nicht leicht gefallen. „Ich habe so viel Zeit zum Denken, auch zum Grübeln, aber auch dies wird heilsam sein, Du darfst Dich nicht sorgen darum, denn ich komm mit Gottes Hilfe wieder ins Helle“, schreibt Lina Müller ihrem Verlobten in den letzten Oktobertagen.

Am 2. November 1916 sitzt Lina Müller über ihrem nächsten Brief: „Ich danke Dir für Deine große Liebe, die aus Deinen Briefen spricht und mir so wohl tut. … In Gedanken sind wir sehr viel beisammen. Behüt Dich Gott.“ Die Ähnlichkeit ist verblüffend, mit der Lina Müller – wie ihre Mutter – offen und frei ihre Gefühle äußert.

Zuvor jedoch geht es nüchtern zur Sache. wird dem zukünftigen Ehemann eine kleine Lektion erteilt, wie sich Lina ein solides Eheleben vorstellt: „Wir wollen nun glücklich miteinander leben, dies doch nicht ins Weite tun, sondern nur für uns und für die, die unserer Liebe bedürfen. Und wenn mir einmal dies nicht gelingt, so habe ich mich ja nur vor Dir zu verantworten.“

Nach dieser kurzen Verbeugung vor dem Mann im Haus macht die zukünftige Hausfrau umgehend klar, dass sie im Haushalt ein gewichtiges, wenn nicht das entscheidende Wort zu sagen hat: „Sparen kann ich, vielleicht Dir nur zu arg. Gelt, gib jetzt nicht unnötig Geld aus für Geschenke für mich. Der Kleiderkasten ist schon recht, einen Küchentisch und Stühle reicht vor der Hand.“

Praktische Überlegungen für den Ehealltag und frohes Gottvertrauen gehen bei Lina Müller Hand in Hand. Kaum ein Brief, in dem sie nicht mit einem „Gott befohlen“ schließt, nicht ihrem Gottvertrauen Ausdruck gibt. Robert Scholl dagegen, wie liebevoll er sein „teures Weib“, seinen „Schatz“ stets „herzlich grüßt und innig küsst“: auf Gott beruft sich er sich nicht, niemals ein „Behüt Dich Gott“. Viele Jahre später, am 17. September 1942, schreibt die älteste Tochter Inge Scholl an den befreundeten katholischen Schriftsteller Theodor Haecker: „Mein Vater ist leider kein Christ“.

Die Diakonisse Lina Müller und Robert Scholl werden bald entdeckt haben, dass sie zentrale christliche Wahrheiten unterschiedlich beurteilten: voll gläubiger Gewissheit die eine, mit grundsätzlichen Zweifeln der andere. Robert Scholl ist ein glühender Verehrer Friedrich Schillers, dessen „Evangelium der Freiheit“ ihm zum Lebensmaßstab wurde.

In den Wochen und Monaten nach der Eheschließung erzählen Lina Scholls Briefe davon, dass ihre Liebe den Respekt vor der Überzeugung des andern einschließt. Robert Scholl muss keine Floskeln bemühen, an deren Sinn er nicht glaubt. Lina Scholl erzählt frohen Herzens und ohne Scheu von ihrer Liebe: „Ich bin so froh an Dir und liebe Dich über alles Irdische.“ Wenn Robert Scholl übers Wochenende Urlaub bekam und seine Frau wieder einmal das Bett mit ihm teilen konnte, verzichtet sie ohne Skrupel auf den üblichen Kirchgang. „Am Sonntag dürfen wir liegen bleiben“, schreibt sie vorausblickend am 15. Dezember 1916.

Zum Jahresanfang 1920 zog Robert Scholl als frisch gewählter Stadtschultheiß – Bürgermeister – mit Frau und den Kindern Inge und Hans ins Rathaus von Forchtenberg am Kocher. Im Februar kam dort Elisabeth zur Welt und am 9. Mai 1921 Lina Sofie. Bei „Sofie“ blieb es die nächsten zwanzig Jahre, dann hat die Viertgeborene sich immer öfter „Sophie“ genannt, und so ist sie in die Geschichte eingegangen. Im November 1922 wurde Werner, der zweite Sohn, geboren.

Mit Kindererziehung hatte Lina Scholl als Gemeindeschwester praktische Erfahrung. Als Leitfaden brachte sie den Klassiker des Schweizer Pädagogen Johann Heinrich Pestalozzi von 1801 mit in die Ehe „Wie Gertrud ihre Kinder lehrt“. Seine Bildungsmaxime, Kinder so zu erziehen, dass sie „sich selbst helfen können“, war Wegweiser im Hause Scholl.

Sophie Scholl schrieb mit achtzehn Jahren einen Schulaufsatz über „Feste und Feiern“, der zurück führte in die Kindheit. Zu den Alltagsfreuden in Forchtenberg gehörte das Bad am Samstagabend. Je zu zweit wurden die Geschwister in die Badewanne gesteckt und bekamen von der Mutter „die überaus wichtige Aufgabe, uns selbst zu waschen“.

Zum Ritual vor dem Einschlafen gehörte das Abendgebet. Lina Scholl gab ihren Kindern den Glauben weiter, in dem sie aufgewachsen war. Es war die frohe Botschaft, „dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum besten Dienen“. Die Mutter betete mit ihnen die Psalmen – Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln – und las selbst täglich in der Bibel.

Lina und Robert Scholl waren sich einig, ihre drei Töchter und zwei Söhne nach gleichem Maßstab zu erziehen. Alle würden in selbstverständlich auf das Gymnasium gehen. Alle durften von klein auf mittags beim Essen, wenn der Vater aus dem Büro kam, mitreden. Die Kinder erlebten, dass die Eltern in grundsätzlichen Dingen übereinstimmten, aber im einzelnen durchaus unterschiedlicher Meinung waren und sich in ihren Gegensätzen tolerierten und akzeptierten.

Ein Grundsatz verband die Christin Lina Scholl und den Agnostiker Robert Scholl: Sie waren überzeugte Demokraten und blieben es ohne Abstriche, als die Nationalsozialisten im September 1930 zweitstärkste Partei im Parlament wurden und im Januar 1933 Adolf Hitler Reichskanzler wurde. Seit dem März lebte Familie Scholl in Ulm, wo der Vater einen guten Job als Steuerberater gefunden hatte.

Das Jahr 1933 war geprägt von hitzigen Diskussionen rund um den Familientisch. Es ging nur um ein Thema: Die Eltern verteidigten entschieden die Demokratie der Weimarer Republik, während ihre Kinder sich für den „Führer“ und sein neues Deutschland begeisterten. Die Eltern blieben ihren demokratischen Überzeugungen treu, aber ebenso ihrem Erziehungsideal, dass Kinder ihren eigenen Weg gehen sollen. Sie waren schließlich einverstanden, als diese in die Hitlerjugend und den Bund Deutscher Mädel eintraten; Sophie als letzte im Januar 1934.

Die Familie brach über diesen grundlegenden Dissens nicht auseinander. Gespräche und Diskussionen gingen weiter, weil die Kinder sich ernst genommen fühlten. Die Familie als der „warme Kreis“, der Kinder und Eltern verband, hat sich bewährt. Damit war die wichtigste Voraussetzung geschaffen, dass Sophie Scholl – wie ihre Geschwister – gegen Ende der 1930ger Jahre ihre wachsenden Zweifel am NS-Staat mit den Eltern in Gesprächen austauschen und auf Verständnis ohne jede Häme hoffen konnten.

Der Glaube, den die Mutter ihr vermittelte, stand für Sophie Scholl nicht im Widerspruch zu ihrem Engagement im Bund Deutscher Mädel. Am 21. März 1937 wurde sie mit ihrem Bruder Werner in der Ulmer Pauluskirche konfirmiert. Die beiden Geschwister waren die einzigen in der Konfirmandengruppe, die in der braunen HJ-Uniform am Altar standen.

Um so gewaltiger war der Schock, als dieser Gott, der Sophie Scholls Leben positiv begleitet hatte, nach ihrer inneren Distanzierung vom Nationalsozialismus in einer persönlichen Krise während des Reichsarbeitsdiensts in unerreichbare Ferne entrückte und keinen Halt mehr bot. Doch sie erkämpfte sich ihren Glauben zurück, unterstützt von den tröstlichen, wegweisenden Ermutigungen in den Briefen ihrer Mutter. Am 3. August 1942 trägt Sophie Scholl in ihr Tagebuch ein: „… ich bin glücklich bei dem Gedanken, dass er es ist, der alles regiert.“

Am 22. Februar 1943 wurde Sophie Scholl – wie ihr Bruder Hans und der Medizinstudent Christoph Probst – in München von Roland Freisler, dem „Blutrichter“ aus Berlin, gegen 14 Uhr wegen der Verteilung von Flugblättern gegen die NS-Herrschaft zum Tode verurteilt und sofort ins Gefängnis München-Stadelheim überführt, wo sich die „Fallschwertmaschine“ für die Hinrichtung befand. Dort dürfen die Eltern mit ihrem jüngeren Bruder Werner sie am Nachmittag noch einmal kurz sprechen.

Um 17 Uhr wird Sophie Scholl am 22. Februar 1943 zur Guillotine geführt. Im Protokoll steht: „Die Verurteilte war ruhig und gefasst.“ Und weil alles penibel notiert wird, wissen wir: Nach sechs Sekunden hatte Sophie Scholl es hinter sich.

Zwei Monate später wird Lisa Scholl ihren Sohn Werner, der wieder in Russland an der Front ist, an das letzte Zusammensein mit Sophie im Gefängnis erinnern: „Vielleicht hörtest Du, wie ich zu Sofie sagte, aber gelt, Jesus, und wie sie zu mir fast befehlend sagte: ja – aber Du auch.“

Über die Autorin

In diesem Gastartikel zur Schauspiel-Ikone Asta Nielsen haben wir die Autorin Barbara Beuys bereits vorgestellt. Ihre Biographie über Sophie Scholl erschien ursprünglich schon 2010 – dieses Jahr wurde sie als Taschenbuch in 4. Auflage neu aufgelegt.

Mit ihrer Darstellung des Lebens von Sophie Scholl, dieser „Ikone der deutschen Geschichte“ zeichnet Barbara Beuys ein neues Bild der jungen Frau, die ihren Widerstandskampf mit dem Leben bezahlte. Es zeigt eine Entwicklung von der Schülerin, die sich zunächst für Adolf Hitler und das NS-Regime begeisterte, es dann kritisch zu hinterfragen begann, um schließlich so mutig zu sein, dieses Regime und seinen Führer energisch zu bekämpfen. Barbara Beuys beleuchtet gleichfalls ihren familiären Hintergrund – so die Eltern mit ihrer Jugend in der Kaiserzeit und ihren unterschiedlichen religiösen Vorstellungen, die jedoch eine demokratische Denkweise vereinte.

Bei der Recherche sichtete die Autorin Hunderte bis dato unbekannte Dokumente, darunter Sophies Tagebücher, die insbesondere ihre Schwester Inge Aicher-Scholl (1917-1998) zusammengetragen hatte und welche im Institut für Zeitgeschichte München ab 2005 einsehbar waren.