Damals bei uns daheim auf dem Land – Erzählungen meines Vaters (Teil 1)

Vorwort

Dieser Text, der in der Rubrik „Landleben damals“ erscheint, ist ein sehr persönlicher. Mein Vater, Jahrgang 1938, ist auf dem Land, in einem kleinen Dorf in der Nähe von Erfurt, im Thüringer Becken gelegen, aufgewachsen. Seine „Geschichten von früher“ haben mich in meiner Kindheit und später bei Familientreffen immer begleitet. Mein Vater erzählte ruhig und humorvoll – wir hingen an seinen Lippen. Die -meist lustigen- Geschichten hatten den Dorfalltag zum Thema und zeichneten ein Bild seiner Bewohner.

Die letzten zwei Jahre seines Lebens ging es meinem Vater gesundheitlich schlecht, selbst schreiben konnte er einen Artikel zum Landleben leider nicht mehr. Zu seinen Lebzeiten schrieb ich einiges auf und konnte ihn dazu noch befragen.

Seinen Tod Anfang 2023 nahm ich zum Anlass, diese Erinnerungen zu veröffentlichen, die aus der Perspektive meines Vaters geschrieben sind – so wie er sie erzählte.

Also, lauschen wir seinen Geschichten:

Ein Unglück und seine Folgen:

Eigentlich liebte meine Mutter den jüngeren Bruder meines Vaters. Ob sie sich jemals geküsst, gestreichelt oder noch mehr haben? Oder ob Walter, so hieß der Bruder, vielleicht gar nichts von ihrer Liebe wußte? Ich weiß es nicht, so genau hat es Mutter nicht erzählt und es gibt keinen mehr, den ich danach fragen könnte.

Sicher ist, dass der jüngere Bruder meines Vaters mit neunzehn Jahren ertrank, in der Gera, die mitten durch das Dorf floß. Es war Hochwasser, er sprang ins Wasser und tauchte einfach nicht wieder auf. Oder doch, aber nicht mehr lebend. Ein paar Wochen später wurde eine männliche Leiche aus der Unstrut, in die die Gera mündet, gezogen. Ob es Walter war, konnte man aber nicht sicher feststellen.

Einige Zeit nach diesem traurigen Vorfall heiratete meine Mutter meinen Vater. Da war mein großer Bruder Walter (der wahrscheinlich nach dem verstorbenen Bruder benannt wurde), schon unterwegs. Im Dorf sorgte das natürlich für Gesprächsstoff. In der Hochzeitszeitung wurde darauf angespielt und später wurde die Frage: „Sag mal, wie viele Monate nach der Hochzeit kam eigentlich Walter zur Welt?“ als Witz immer mal wieder zu späterer Stunde auf Familienfeiern gestellt.

Geschwister und Großeltern

Nach Walter (Jg. 1929) kam sechs Jahre (Jg. 1935) später meine Schwester Ruth zur Welt. Meine Mutter arbeitete von früh bis spät und die Schwangerschaften verliefen mehr oder weniger nebenbei. Die Arbeit im Haushalt und auf dem Feld musste trotzdem erledigt werden. Die Kinder wurden mitgenommen oder unsere Großeltern mütterlicherseits passten auf uns auf – im Sinne von, es war noch jemand auf dem Hof außer uns. Im Umgang war insbesondere Großmutter eher ruppig. Gehorchten wir nicht, konnte es z.B. passieren, dass sie uns wütend zurief: „Ich tret Dich in den Ursch, dass Du übers Schinddach flehst (Ich trete Dich in den Arsch, dass Du über’s Scheunendach fliegst). Das war allerdings eine eher lustige Vorstellung, war Großmutter doch winzig und ihr Rücken vom vielen Arbeiten und von der Erkrankung Bechterew gebeugt war. Aber das war viel später…

Jene Großmutter stammte aus dem benachbarten Henschleben und mein Großvater betrieb immerhin einigen Aufwand, als sie sich kennenlernten, indem er sie regelmäßig im einigen Kilometer entfernten Henschleben besuchte. Sie kam aus einer Familie, welcher die dortige Bäckerei gehörte und die daneben eine Landwirtschaft mit einigen Feldern betrieb.

Die Hochzeit fand im Heimatort der Braut statt. War es eine Liebesheirat? Es scheint fast so.

Die ungeliebte Zweite

Nach der Hochzeit bekam das Paar jedenfalls zwei Töchter, zunächst Anna, meine spätere Tante. Anscheinend war sie von Kind auf ein „bieses Bein“ (böses Bein) , wie wir auf dem Dorf weniger freundliche Zeitgenossen bezeichneten – jedenfalls zu meiner Mutter, die als jüngere Tochter Frieda 1905, drei Jahre später, geboren wurde. Anna war Mutters Liebling und sie ließ ihre jüngere Tochter spüren, dass sie wohl nicht gewollt war. Ihre erste Schwangerschaft und Geburt von Anna hatte sie anscheinend so mitgenommen, dass sie eigentlich keine weiteren Kinder wollte. Meine Mutter litt unter dieser Zurückweisung, an der sie nun wirklich keine Schuld trug. Als kleines Mädchen musste sie bei Wind und Wetter ihrer Oma täglich das Mittagessen ins besagte Nachbardorf Henschleben, immerhin fünf Kilometer entfernt, bringen – alleine ohne ihre Schwester, die auch sonst weniger Pflichten zu leisten hatte.

Die Benachteiligung zog sich durch ihr ganzes Leben hin: Als es an die Verteilung der Felder der Eltern ging, bekam Anna die guten Flurfelder und meine Mutter das auf dem Galgenberg – die schlechteste Flur weit und breit.

In der Schule war meine Mutter eine sehr gute Schülerin, aber als Mädchen auf dem Land war ihr zukünftiges Schicksal vorgezeichnet: Heiraten, Kinder bekommen und in der Landwirtschaft mitarbeiten. Ob sie je andere Ambitionen hatte? Gesagt hat sie nichts dazu, aber ich habe sie auch nie aktiv danach gefragt.

Tante Anna

Anna, die ja meine Tante war und die ich auch so ansprach, heiratete später Otto Rammstedt. Anscheinend war er weder der Hellste noch der Fleißigste. In der Familie wurde die folgende Geschichte zu ihm erzählt:

Otto war vorher Bahnwärter in Straußfurt gewesen. Eines Tages fuhr ein Personenzug an die Bahnschranke, die jedoch geöffnet war. Der Lokführer tutete mehrfach – es rührte sich nichts. Der Zug hielt an, der Zugführer stieg aus, ging ins Bahnwärterhäuschen und fand Otto im Tiefschlaf vor. Dieser Vorfall beendete seine Karriere als Bahnwärter abrupt: er wurde fristlos entlassen. Danach betätigte er sich als Landwirt.

Karl, ihr einziger gemeinsamer Sohn, war das komplette Gegenteil der beiden: intelligent, kameradschaftlich, freundlich und geschickt. Mein älterer Bruder Walter war eng mit ihm befreundet. Insbesondere seine Mutter Anna liebte Karl abgöttisch. Als er aus dem 2. Weltkrieg nicht mehr wiederkehrte, wollte sie nicht glauben, dass er im Krieg gefallen war.

Eines Tages erschienen Kriegskameraden von ihm auf dem Hof, die bezeugten, dass er an der Front gestorben war. Sie hatten vorsichtig versucht, ihr die schlimme Nachricht beizubringen. Anna jagte sie vom Hof. Erst Jahre später fand sie sich bereit, ihn für tot erklären zu lassen. Nach seinem Tod wurde sie immer verbitterter – sie war nie hübsch gewesen, aber nun zeichneten sich ihre Wesenszüge auch stark in ihrem Gesicht ab.

Beinah schiefgegangen – das Kirchturm-Experiment

Als zwölfjähriger Junge hätte ich Tante Anna einmal fast gesprengt. Aus Versehen natürlich! Meine Leidenschaft für Chemie startete mit heimlichen Experimenten im Keller. Aus verschiedenen chemischen Zutaten hatte ich mit einer zurechtgeschnittenen Hühnerfeder ein explosives Gemisch zusammengerührt und wollte ausprobieren, was passieren würde, wenn das Gemisch aus größerer Höhe auf dem Boden aufprallte.

Als Verantwortlicher für die Kirchturmuhr, die ich jeden Abend aufziehen musste, hatte ich den Schlüssel zum Turm und lief hinauf. Oben angekommen, schaute ich kurz durch die Luke hinunter, nahm die verschlossene Ampulle und warf sie nach unten. Als ich ihr nachschaute, erstarrte ich förmlich: gerade in diesem Augenblick kam Tante Anna über den Platz gelaufen! Ich schloß gerade die Augen und malte mir die Katastrophe aus, als die Ampulle auf den Boden prallte. Es passierte: nichts! So auch nicht mit Anna, die zwar hochschaute, aber mich sicher nicht bemerkt hatte. Dachte ich! Als ich unten aus dem Turm trat, wartete sie auf mich und meinte: „Das hät aber lange geduert, bis Du jekommen bist!“

Sie und ich waren knapp davongekommen!

Der jüngste Sohn – die ersten Erinnerungen

Nach Ruth kam ein Brüderchen zur Welt – leider eine Totgeburt. Auch da gab es für meine Mutter kein Pardon – nach ein paar Tagen Ruhe ging die Arbeit wie gewohnt weiter. Wer hätte sie auch sonst tun sollen? Die Kinder wollten versorgt werden, die Tiere gefüttert und die sonstige Arbeit verrichtet werden. Wir hatten zwei Ochsen für die Arbeit auf dem Feld, Schweine, Gänse, Hühner, zwei Hofhunde, Karnickel und Katzen. An Feldern hatten wir mehrere Parzellen und bauten Weizen, Gerste, Hafer, Roggen, Kartoffeln, Rüben, Zuckerrüben und Pfefferminze an, wie viele andere auch. Die Gegend war für ihren Pfefferminzanbau bekannt. Allerdings war es eine schwere und vor allem zeitaufwändige Arbeit, die Pfefferminze zu trocknen und zu bündeln, wir Kinder halfen dabei. Aber dazu später.

Im Januar 1938 kam ich als jüngster Sohn zur Welt, der ich auch bleiben sollte. Einer meiner ersten Erinnerungen ist das Wannenbad in der Winterküche. Zuerst kamen meine Schwester Ruth und ich gemeinsam in die Badewanne – eine alte Zinkwanne, die normalerweise zum Wässern der grossen Wäsche benutzt wurde. Nachdem Ruth und ich gewaschen und abgetrocknet waren, wurden wir in unsere Betten verfrachtet – wir schliefen mit unserem Bruder Walter zu dritt in einem Schlafzimmer. Es hatte keine Heizung, aber da es das Zimmer über der beheizten Winterküche war, kam von unten immer eine gewisse Wärme vom Fußboden.

Als nächster badete Walter im leicht abgekühlten Wasser, welches aber mit heißem wieder aufgefüllt wurde. Danach badeten Vater und Mutter und zu guter Letzt die Großeltern. Das Familienbad zog sich also über den ganzen Abend hinweg.

Zu Besuch in der Dorfschule

Zu meinen älteren Geschwistern hatte ich eine enge Bindung. Oft spielten wir auf dem Hof oder auf dem Feld zusammen. Mein älterer Bruder Walter ging schon in die Schule und eines Tages hatte er die gute Idee, mich einfach einmal mitzunehmen. Ich war neugierig und dachte „Warum nicht?“ Im Schulzimmer saßen mehrere Klassen zusammen. Eingepfercht zwischen den Älteren saß ich schüchtern mit in der Schulbank. Als der Lehrer Wäschke mich entdeckte und leicht belustigt fragte: „Na, wen haben wir denn da?“ flüsterten mir die Großen als passende Antwort zu: Sag einfach: „Paß uff, wenn ich Dich hinter die Ohren demmle“ (Paß auf, wenn ich Dich hinter die Ohren trete!) Erst flüsterte ich. Meine Sitznachbarn spornten mich an: „Lauter!“. „Pass uff, wenn ich Dich hinter die Ohren demmle“ rief ich beherzt. Die ganze Bank lachte, allen voran Walter. Und Lehrer Wäschke? Ob nun aus Gutmütigkeit oder nicht, meinte er darauf nur „Ich schwatze gleich ein bisschen mit!“.

Mein Großvater, der Bürgermeister

Mein Großvater väterlicherseits war sehr patent: Schon vor seiner Bürgermeisterzeit pflegte er die zur Gemeine gehörigen Obstbäume und wurde deshalb zum Ehrenbürger von Ringleben ernannt. Als Bürgermeister des Dorfes war seine Amtsstube in unserem Haus. Großvater war geachtet und machte seine Sache gut. Als die Wehrmacht unmittelbar vor der Einnahme des Dorfes durch die Amerikaner im April 1945 die einzige Brücke des Dorfes über die wilde Gera sprengen wollten, bewies er Mut. Er stellte sich auf die Brücke und meinte, wenn sie sprengen würden, dann ihn gleich mit. Die Brücke blieb stehen. Stattdessen wurde dann die (unwichtigere) Brücke über die Mahlgera, einem Flußarm, am Westrand des Dorfes gesprengt. Ich kann mich noch daran erinnern, wir beobachteten die Sprengung vom Dach des Mühlengebäudes aus.

Als dann die Amerikaner kamen, wurde er sofort abgesetzt und musste seine Waffen abgeben. Er kam in Kriegsgefangenschaft im benachbarten Sömmerda. Meine Mutter ließ es sich nicht nehmen, ihm ab und zu das Sonntagsessen in einem Topf zu bringen und dazu die 15 Kilometer nach Sömmerda hin- und zurück zu laufen. Denn Züge fuhren wenige und Fahrräder gab es in unserem Haushalt (noch) nicht.

Zu seinen Lebzeiten erzählte er stolz, er wäre der einzige Bürgermeister weit und breit, der nicht in der NSDAP gewesen war. Aber das stimmte nicht. Als ich später zur Familiengeschichte recherchierte, kam heraus – er war seit 1935 Mitglied der NSDAP gewesen. Ich war enttäuscht! Warum hatte er das behauptet? Ein Nazi, wie ich bei meinen Recherchen und persönlichen Befragungen herausfand, war er wohl nicht, aber doch Mitläufer.

Soldat Anton als Kostgast

Während des Krieges bekamen wir immer mal verletzte Wehrmachtssoldaten auf den Hof, um sie mit bäuerlicher Kost wieder aufzupäppeln. An einen erinnere ich mich insbesondere, er war aus Dresden und hieß Anton. Wir mochten ihn sehr. Sein eigentlicher Beruf war Schuhmacher.

Beim Essen muss ich wohl während dieser Zeit öfter gesagt haben, wenn sich jemand nachnahm „Aber macht’s nicht alle“. In einem Brief, den er uns später schrieb, stand dann: Viele Grüße an Otto – „aber macht’s nicht alle!“. Bevor er aus Ringleben abreiste, nahm er von uns drei Kindern die Maße der Füße und fertigte für jeden von uns in seiner Schusterwerkstatt ein paar Schuhe an. Sie passten wie angegossen! Anscheinend war er so verwundet, dass eine Rückkehr an die Front nicht möglich war, so dass er seine Schusterwerkstatt weiter betreiben konnte. Was aus ihm geworden ist, und ob er den furchtbaren Bombenangriff auf Dresden 1945 überlebt hat, weiß ich allerdings nicht.

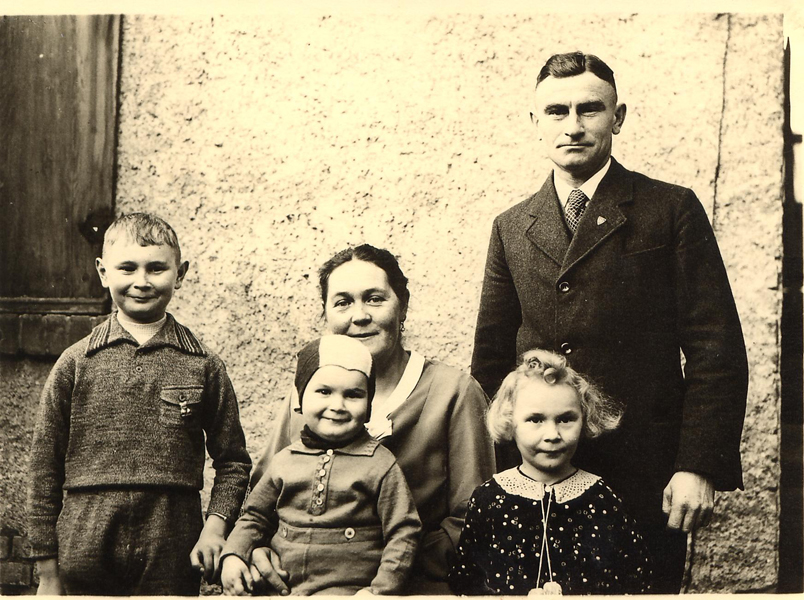

Die „Stricker-Abende“ meiner Eltern

„Stricker“ hieß die Sonntagsabendrunde einiger Bauernfamilien, zu denen auch meine Eltern gehörten. Am Abend ihres einzigen freien Tages trafen sich die Ehepaare wechselweise in ihren Häusern. Es wurde selbstgemachter Obstwein (rote Johannisbeere, Stachelbeere) getrunken, Karten gespielt und gelacht – so zeigen es die wenigen erhaltenen Fotos.

Natürlich waren meine Eltern auch ab und zu Gastgeber und wahrscheinlich stammt daher ein geflügeltes Wort, zu gebrauchen bei Gästen, die einfach nicht gehen wollen: „Mir wulle uns hinläge, die Lüte wärn heim wolle“ (Wir wollen uns hinlegen, die Leute werden heim wollen).

Warum diese Abende eigentlich „Strickern“genannt wurden, weiß ich gar nicht so genau. Vielleicht wurde dort unter anderem auch gestrickt?

Wir verbrachten diese Abende meist mit den Großeltern. Manchmal hörten wir währenddessen ein paar Tiefflieger brummen, aber zum Glück verirrten sich relativ wenige in unsere Gegend und wir Kinder bekamen nicht allzu viel vom Kriegsgeschehen mit.

Arbeit und Schule

Während des Krieges gab für uns als Kleinbauernfamilie immer ausreichend zu essen, die Feldarbeit ging weiter, einige Zeit ohne meinen Vater. Er war 1939 eingezogen worden, wurde 1940 zunächst wieder entlassen und 1944 erneut eingezogen. In seiner Abwesenheit versuchten meine älteren Geschwister, seine Arbeitskraft zu ersetzen. Mein Bruder war von Geburt an herzkrank und sollte eigentlich größere körperliche Anstrengungen meiden – aber wie? Auch meine Schwester musste schwer mit zupacken.

Der Schulbesuch war eher zweitrangig. Natürlich gingen alle Dorfkinder zur Schule, aber die Noten waren eigentlich nicht so wichtig. Für die landwirtschaftliche Arbeit spielten sie keine große Rolle.

Lehrer Krämer und seine Geige

1944 wurde auch ich eingeschult, mein erster Lehrer hieß Krämer. Im Klassenzimmer saßen ungefähr 40 Kinder -die ersten beiden Klassen- zusammen. Lehrer Krämer kam vom Militär und sein pädagogisches Einfühlungsvermögen hielt sich in Grenzen. Das Kommandieren hatte er aber nicht verlernt. Wenn jemand nicht gehorchte, gab es vor der Klasse mit einem Rohrstock Hiebe auf die Finger oder auf den Hintern. Eine Leidenschaft von ihm war Geige spielen – er fiedelte und wir sollten dazu singen. Entweder er spielte zu schnell oder (wahrscheinlicher) wir sangen zu langsam – jedenfalls schmiß er nach einigen Versen meistens wutentbrannt die Geige in den Schrank und schimpfte über unseren miserablen Gesang. Die Klasse nahm es mit Humor…

Durch das Dorf fuhren wöchentlich zwei oder drei Autos – Bierwagen und Viehtransport. Dabei bestand ein beliebter Sport von uns darin, uns hinten an das entsprechende Auto zu hängen. Wir hielten uns dabei an der hinteren Planke fest und fuhren so mit durch das Dorf. Lehrer Krämer konnte von seinem Hoftor die Hauptstraße einsehen – also auch uns, wenn wir am Auto hingen. Wütend griff er dann zur Trillerpfeife und wenn wir seinen Triller hörten, wußten wir: Er hatte uns gesehen und erkannt!

Am nächsten Morgen oder in der nächsten Schulstunde war dann mit mehreren Hieben auf den Hintern zu rechnen. Cousin Walter fing immer schon in der Schlange für die „Tracht Prügel“ an, lauthals zu heulen und zu schreien.

Waren die meisten Eltern auch nicht sonderlich engagiert und besorgt um die Leistungen ihrer Kinder, versorgten sie die Lehrer doch ab und zu mit Wurst vom Schlachten, Eiern oder weiteren Naturalien – damals sehr wertvoll. Zu Weihnachten fiel eine Gans für sie ab.

„Hiewe“ und Ohrfeigen

Körperliche Züchtigung kannten die meisten von zuhause – so auch ich. Grün und blau hat man mich nicht geschlagen, aber es gab ab und zu „Hiewe“ (Hiebe). Großvater drohte folgendermaßen: Wenn wir etwas (aus seiner Sicht) unrechtes angestellt hatten, fasste er an seinen Gürtel, wippte ihn auf und ab und meinte „Soll ich en abschnalle?“ Manchmal schnallte er ihn ab. Es konnte gleichfalls sein, dass er uns nur nachrief, wenn wir davonliefen: „Hund wirscht Du mine!“ (Hund, wirst Du meiner…).

Bei Vater blieb es gleichfalls häufig bei Androhungen, aber nicht immer. In seiner jähzornigen Art schrie er öfter: „Ich hau Dich, dass de Eel gest“ (Ich schlage Dich, dass Du Öl gibst) Er verteilte ab und zu Ohrfeigen, „Hurbeln“ genannt. Bei denen blieb es meist.

Sonntagsessen

Vater war wortkarg und so verlief auch seine Kommunikation mit meiner Mutter. Dabei bekam sie weder Lob noch Dank. Dampften z.B. Sonntagmittag die selbstgemachten Thüringer Klöße auf dem Tisch, für die sie stundenlang in der Küche gestanden hatte, konnte seine einzige Bemerkung dazu z.B. sein „Was hast de Du für Wemmerte jemacht?“ „Wemmert“ war eine abfällige (Dialekt-)Bezeichnung für Dicke. Oder auch „nicht jenuch Saalz dran“. Oft schaute er auffordernd über den Tisch und meinte „Gib mol s Zigg her!“ (Gib mal das Zeug her), was z.B. der Salzstreuer sein konnte – oder etwas ganz anderes auf dem Tisch…

Sonntags gab es immer ein Festessen, meist Braten mit Klößen. Nach dem Krieg besonders oft einen Hasen. Denn Vater war ein Meister in der Hasenjagd mit der Mistgabel. Darin entwickelte er eine große Treffsicherheit, und die so erlegten Hasen kamen dann Sonntag auf den Tisch. Eine Zeitlang konnte ich keinen Hasenbraten mehr sehen, so oft gab es ihn….

Vater: Ambitionen und Realität

Trotz alledem – im Dorf gehörte mein Vater in der Jugend zu den Fortschrittlichen. Er fuhr als Erster Ski – und schaffte sich eine Kamera an – die Fotos entwickelte er selbst gemeinsam mit Mutter in der Winterküche, die er als Dunkelkammer eingerichtet hatte und wo er selbst die Zeit, welche die einzelnen Schritte Entwicklung, Wässerung und Fixierung benötigten, herunter zählte. Genauso machte ich es später, als ich in der 7./8. Schulklasse anfing, selbst Bilder und Filme zu entwickeln.

Geschickt war er auch: er konnte Weidenkörbe flechten und reparierte die technischen Gerätschaften, die wir in der Landwirtschaft verwendeten, meist selbst.

Mein Vater und seine beiden Brüder waren als Jugendliche Mitglieder der Turner-Mannschaft des Dorfes, es wurden auch Wettbewerbe zwischen den Dorfmannschaften veranstaltet.

Leider hatte er aber absolut keinen Ehrgeiz oder Interesse, etwas von seinen Fähigkeiten an uns weiterzugeben. Niemals hat mir Vater einen einzigen Tipp gegeben oder geholfen. Im Gegenteil, er schimpfte, wenn mir etwas mißlang oder zu Bruch ging.

Aufgewachsen war er als Ältester (geb. 1903) von fünf Geschwistern in ärmlichen bäuerlichen Verhältnissen.

Als er achtzehn Jahre alt war, passierte etwas Furchtbares: Seine Mutter brach durch den Scheunenboden und stürzte auf einen Erntewagen, der darunter stand. Sie brach sich dabei das Rückgrat und war von da an querschnittsgelähmt. Damals eine absolute Katastrophe! Sie musste versorgt werden, konnte nur sehr bedingt im Haushalt und der Landwirtschaft mithelfen und man darf sich gar nicht vorstellen, dass zu dieser Zeit natürlich nichts behindertengerecht eingerichtet war!

Gestorben ist sie 1937, ich habe sie nicht mehr kennengelernt. Von ihr sind nur wenige Bilder erhalten, von meinem Vater, der viel fotografierte, aufgenommen.

Ob er als junger Mann bzw. vor dem Krieg anders war als danach? So genau kann ich es nicht beurteilen, da ich vor dem Krieg zu klein war. Solange ich ihn kannte, war er wortkarg und jähzornig. Auch für ihn war die Heirat mit meiner Mutter wohl keine Liebes- sondern eher eine Vernunftehe, weil man heiraten musste. Nach seinem Tod sollte meine Mutter ihn nur noch sehr selten erwähnen.

Ende des 1. Teils

Im zweiten Teil wird über die Zeit nach dem Krieg erzählt – Flüchtlinge kamen und gingen. Außerdem findet Ihr darin weitere lustige Geschichten aus dem bäuerlichen Alltag und was wir in unserer Freizeit unternahmen.

Über den Erzähler

Otto Kühnemund (1938-2023) verbrachte seine Kindheit und Jugend in Ringleben (Thüringen), studierte in Jena Chemie, gründete später eine Familie und arbeitete als Mikrobiologe, zunächst in Jena, später dann in Aachen.

Im Rentenalter beschäftigte er u.a. auch mit der Mundart seiner Heimat. Dazu schrieb er das Buch „Mundart aus Ringleben“ (erschienen im Rockstuhl Verlag, leider nicht mehr erhältlich) mit Geschichten und einer CD in Mundart gesprochen. 2019 wirkte er im Film von Gerald Backhaus „Thüringen, Deine Sprache“ mit, auf der Seite „Mundart Thüringen“ kann man sie beziehen.

Dieser Artikel ist in der Rubrik „Landleben damals“ erschienen, die Beiträge berichten über das ländliche Leben in den verschiedenen Gegenden, ob in den Alpen, im Odenwald, Bayrischen Wald oder auf den Halligen. In der Einführung findet Ihr die Links zu den weiteren erschienenen Artikeln.

Meine Mutter hat mich früher sehr oft versohlt, aber wie!

Hosen runter und dann kriegte ich anständig mit dem Teppichklopfer oder Hosengürtel den nackten Hintern versohlt!

Wer kennt das auch so?

Gruss,

R.