Der Bayerische Wald: Zwischen Traum und Trauma

Ein Gastartikel von Prof. Johann-Bernhard Haversath

Dem Bayerischen Wald haftet das Prädikat des Entlegenen, des Rückständigen oder des Unwirtlichen quasi ‚schon immer‘ an. Die Karte von 1619 belegt anschaulich, dass dieses Mittelgebirge massiv wie eine Trennwand das Bayerische und Oberösterreichische Land (unten links: die Dreiflüssestadt Passau) vom Böhmischen (oben rechts: Budweis) trennt. Seine höchsten Erhebungen (auf dem Kartenausschnitt: Plöckenstein [1379 m]) lassen ‚den Wald‘, wie er im Volksmund heißt, wie eine Festung wirken. Nur wenige Straßen durchqueren ihn, Siedlungen gibt es in ihm überhaupt nicht. So war das ‚schon immer‘.

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts aber passiert es: Es ändert sich! Man erkennt den wirtschaftlichen Wert des Waldes und möchte ihn gerne in klingende Münze umsetzen. Der Fürstbischof von Passau, zugleich auch weltlicher Landesherr im Abteiland, dem Gebiet zwischen Passau und Bayerischem Wald, benötigt nämlich viel Geld für Prachtbauten und für seine aufwändige Hofhaltung. Woher nehmen, wenn nicht stehlen?

Da kommt ihm der große Grenzwald gerade recht: Hier können – wie es ihm andere Landesherren vormachen – Siedler angesetzt werden, die von der Landwirtschaft leben und nach der Rodung und dem Siedlungsbau mit ihren Abgaben die klamme Staatskasse auffüllen. Im Hinteren Wald, wie fortan dieser Bereich bezeichnet wird, zieht also Leben ein. Viele der zwischen 1618 und 1786 errichteten Siedlungen tragen – nomen est omen – das Suffix -reut: Leopoldsreut, Bischofsreut, Firmiansreut, Philippsreut, Herzogsreut oder Auersbergsreut. Wer eine Neusiedlerstelle wollte, musste sich beim Pfleger zu Wolfstein melden und dessen Fragen beantworten. Nur ernsthafte Bewerber, die die klimatischen Bedingungen des Hinteren Waldes kannten und die Auflagen des Pflegers zu erfüllen bereit waren (z. B. gemeinsame Rodung, spätere Aufteilung der kleinen Flächen), kamen in die Auswahl. Hazardeure, Glücksritter oder in der Landwirtschaft Unerfahrene wurden so von Anfang an ausgeschlossen.

Doch das Leben war hart. Die Wirtschaftsflächen waren zu eng bemessen, das Überleben war nur knapp möglich, Jahre mit Missernten zerstörten alles. Immer wieder stellten die Siedler Anträge auf vergrößerte Fluren – immer wieder wurden diese zurückgewiesen. Nur durch zusätzliche Gewerbe (Schindelstechen, Weberei), durch handwerkliche Tätigkeiten (z. B. als Schuster) oder durch Schmuggel überlebten viele.

Trotz aller Anstrengungen war von Anfang an nur ein sehr einfaches, ärmliches Leben im Hinteren Wald möglich. Der Ort Leopoldsreut wurde 1962 schließlich komplett aufgegeben. Er ist seitdem eine Wüstung. Schon wenige Jahre zuvor war Schwendreut, ebenfalls in über 1000 m und in windexponierter Lage, aufgegeben worden. Die anderen 19 Siedlungen im Hinteren Wald des Abteilands bestehen bis heute. Ihre Bewohner müssen – das kristallisiert sich als Erbe der Geschichte heraus – gewandt und findig sein. Als Pendler fahren sie in die nahen und ferneren Städte, im Wald investieren sie Zeit und Geld in Haus und Grund.

Wettlauf um den Wald: Bleiben die Menschen auf der Strecke?

Eine Karte von 1752 zeigt, wie sich die Situation im Wald seit dem 1618 begonnenen Siedlungsausbau änderte. Vor diesem Datum bildete der Wald einen breiten Grenzraum, einen Übergangsraum zwischen der bayerischen und der böhmischen Seite. Die Gründung von Leopoldsreut 1618 mitten im Wald muss daher in Böhmen eine Schockwelle ausgelöst haben: Hat der Passauer Bischof doch jenseits der Wasserscheide Donau/Moldau einen Ort gegründet und damit alle bisher gültigen Grundsätze missachtet. Es gab keinen Zweifel mehr, dass nun der Wettlauf um die verbliebenen Flächen beginnt. Die Zeiten des alten Grenzsaums, des Übergangsraums mit Saumpfaden (d. h. Grenzwegen), mit Saumrössern und Säumern, die durch den unaufgeteilten Wald zogen, waren vorbei. Alles läuft ab nun darauf hinaus, dass als neue Kategorie hier die lineare Grenze eingeführt wird. Sie lässt sich einmessen und mit Marksteinen sichern. Also macht sich nun auch die böhmische Herrschaft daran, möglichst große Waldflächen territorial hinzuzugewinnen. Wenn dann beide Seiten unmittelbar aufeinandertrafen, musste es zu Streitereien kommen.

Ein Beispiel hierfür: der Ort (Klein-)Philippsreut am rechten Kartenrand, heute an der B12 wenige Kilometer von der Grenze zu Tschechien entfernt. Links davon sind drei unterschiedlich kolorierte Linien zu erkennen. Der ausführliche Kartentitel erklärt diese: „Geometrische Mappa: über einig Strittig Gewest, nun aber in Ao. 1752. abgeglichene Gränz Waldungen, zwischen der Hochfürstlich Passauischen Herrschafft Wolfstein, und der Hochfürstlich Schwartzenbergischen Herrschafft Winterberg.“ Aus dem Begleitschreiben zur Karte geht hervor, dass die untere, rot markierte Linie von Passauer Seite als ‚böhmische Anmaßung‘ bezeichnet wird, die obere, gelb markierte aber als ‚berechtigter Passauischer Anspruch.‘ Die mittlere, gelb-rot markierte Linie zeigt als Ergebnis den gemeinsam akzeptierten Kompromiss, dessen Verlauf mit den nummerierten Marksteinen (1 bis 11) gesichert wird.

Aus diesem Beispiel kann die allgemein gültige Erkenntnis abgeleitet werden, dass Grenzlinien zwischen Staaten oder administrativen Einheiten, auch wenn sie im Prinzip an die Kammlinie angelehnt sind, keine natürlichen Grenzen sind, selbst wenn dies noch so oft behauptet wird. Sie wurden nämlich stets ausgehandelt – mal mehr, mal weniger friedlich!

Das harte Leben der Waldler

Die Lebensverhältnisse im Hinteren Wald sind extrem. In einer Publikation von 1937 schildert Hans Fehn, später Ordinarius für Geographie in München, die rauen Witterungsverhältnisse der Hochlagen, indem er einen Forstmeister zu Wort kommen lässt: „Die Höhen des hinteren Bayerischen Waldes deckt oft schon Ende Oktober der Schnee. Es weht und stürmt und rieselt durch Tage und Nächte. An den Hängen und Tälern kleben schwere Nebel, ein diffuses Licht täuscht über die Tagesstunden und ihren Ablauf, kein Laut weit und breit als das Heulen des Windes in den Baumkronen. Von Woche zu Woche türmt sich der Schnee höher und höher um die hochgelegenen Dörfer und nur zu den allerdringlichsten Geschäften wagen sich die Menschen aus ihren Häusern hervor. Eine Schlittenspur auf den Ortsverbindungswegen, sonst nur Schispuren und gewundene Trampelpfade ziehen durch die Landschaft, werden von jedem neuen Schneefall verwischt und immer wieder gebahnt.

Darüber eine Totenstille, ohne einen rauschenden Bach, ohne Vogelzirpen. Nur wenn schwerer, nasser Schnee auf den Baumkronen lastet, hallt rings der Wald von den Schüssen zusammenbrechender Stämme – sonst stiebt leise der Pulverschnee von den Ästen. Die Tieflagen Böhmens und Bayerns zu beiden Seiten des Kammes saugen abwechselnd den Wind nach Osten und nach Westen: dann wachelt es so, dass in Minuten jede Spur versinkt, jeder Verkehr erstirbt; die Häuser, die im Windstrich liegen, wissen sich nicht mehr zu erwärmen“ (Fehn 1937, S. 16-17, zit. nach Haversath 2020, S. 100).

Und während der Eine 1798 über die Lebensverhältnisse im tiefen Wald per Brief schimpfte, konterte der Andere: „Da kann ich Ihnen nicht recht geben, mir sind die Berge, die Steinklippen, die Waldungen ohne Ende, das klein Sibirien mit dem tiefen herrlichen Schnee, wie wir es ja überall im Böhmerwald finden, der liebste Platz auf der weiten Erde“ (zit. nach Haversath 2020, S. 149). Im verklärenden Rückblick schrieb Louise Faschingbauer, die 1888 nach St. Paul (Minnesota/USA) auswanderte:

Schick mir einen Gruß herüber

Schönes Vaterland von dir,

Deine Wälder sind mir lieber

Als der Prunk der Städte hier.

Als Zwischenbilanz kann man festhalten: Am Wald scheiden sich die Geister. Was der Eine schätzt und wonach er sich sehnt, ist dem Anderen unbequem oder sogar verhasst.

Vor 150 Jahren …

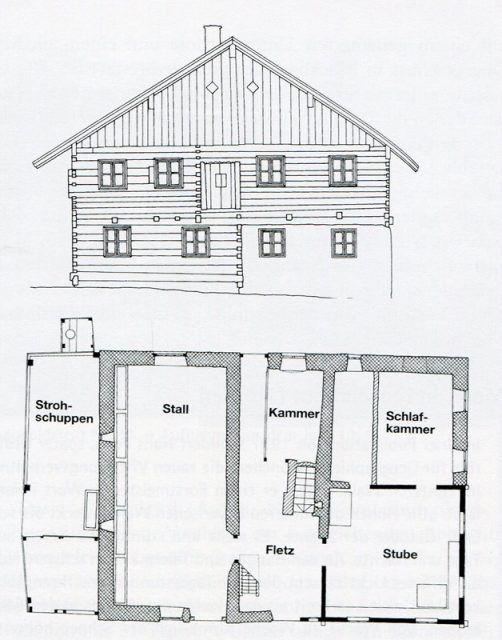

Die Wohnverhältnisse spiegeln die Gesellschaft, die technische Entwicklung und die Lebensumstände. Der Blick auf die ländlichen Wohnverhältnisse vor rund 150 Jahren ermöglicht uns überraschende Einblicke.

Bäuerliche Anwesen sind im ausgehenden 19. Jahrhundert als stattliche Anlagen, im Bayerischen Wald meistens als Vierseithöfe, schon von weitem erkennbar. Der abgebildete Petzi-Hof aus Pötzerreut bei Röhrnbach – 1987 ist er ins Freilichtmuseum Finsterau nahe der tschechischen Grenze übertragen worden – verrät schon durch seine zahlreichen Gebäude, dass hier um 1880 ländlicher Wohlstand herrschte. Neben dem unterkellerten zweistöckigen Wohnhaus mit Küche, Kammer und Wohnraum im Erdgeschoss befinden sich im Obergeschoss die Schlafräume, unter denen sich auch eine ‚schöne Kammer‘ mit bürgerlichen Möbeln

Weitere Gebäude kommen hinzu: 1 Kuh- und Schafstall, 1 Ochsenstall, 1 Stadel (Scheune), 1 Inhaus (hier lebten als Mieter Leute, die wirtschaftlich zum Hof gehörten), 1 Austragshaus (für den ehemaligen Bauern und seine Frau) und als kleine Bauten noch 1 Backofen sowie eine gemauerte Hofein- und -ausfahrt.

Dagegen fallen die Anwesen der unterbäuerlichen Schichten wesentlich kleiner und einfacher aus. In der Regel handelt es sich um Einhäuser, die Wohnen und Wirtschaften unter einem Dach beherbergten. Ihre Besitzer konnten von der Landwirtschaft allein nicht leben, sie benötigten ein zusätzliches Gewerbe. Im Hinteren Wald mit seinen schlechteren Böden und der verkürzten Vegetationszeit waren solche Anwesen die Regel. In der so genannten Neuen Welt, einem Rodungsgebiet des 17. und 18. Jahrhunderts an der deutsch-österreichischen Grenze, galt allgemein bis ins 20. Jahrhundert die Regel ‚Willst‘ leben, musst‘ weben.‘

Die Wohnverhältnisse waren beengt, die Stube diente zugleich als Küche, der Flur (Fletz) trennte den Wohn- vom Wirtschaftsbereich. In vielen Fällen waren die Häuser mit der Stallseite nach Osten ausgerichtet, weil so der kalte Böhmwind (Ostwind) die Menschen weniger beeinträchtigte.

In anderen Fällen war es aber so, dass die Einhäuser mit dem Wohnteil nach Osten schauten, weil ihre Bewohner, wie es in Firmiansreut der Fall war, als Grenzwächter den Blick nach Böhmen frei haben mussten. Bei kaltem Ostwind konnten die Bewohner ihre Zimmer kaum erwärmen.

Für reiche Bauern und arme Häusler galt gemeinsam, dass sie sich soweit wie möglich beim täglichen und mittelfristigen Bedarf selbst versorgten. Alle Landbewohner mussten dazu mit bescheidenen Lebensverhältnissen zufrieden sein; die Wasserversorgung z. B. erfolgte bis ins 20. Jahrhundert über einen Brunnen. In allen Fällen musste darauf geachtet werden, dass einerseits das Grundwasser sauber blieb und dass andererseits der Brunnen nicht zufror. Durch Abdeckungen oder regelrechte Brunnenhäuser konnte dies weitestgehend verhindert werden. Wenn dann in den langen Winternächten nur Kerzen oder Öllampen ein schummriges Licht ermöglichten, war der frühe Bettgang eine echte Alternative.

Waldglashütten früher und heute

Ein weiteres Spezifikum des Bayerischen Waldes sind seine Glashütten. Seit dem 15. Jh. breiten sie sich in den noch unerschlossenen Wäldern aus. Die Bedingungen passen: Es ist genügend Holz für die Feuerung der Glasöfen vorhanden, aus dem Aschenbrand kann die wichtige Pottasche, ein Glasflussmittel, gewonnen werden und Quarz, der etwa 75% der Glasschmelze ausmacht, kann aus dem vorhandenen Granit (Bestandteile: Feldspat, Quarz und Glimmer) gewonnen werden. Die Glasmanufaktur von Poschinger in Frauenau blickt auf eine über 450jährige Geschichte zurück – sie wurde 1568 gegründet.

Waldglashütten waren in allen Fällen Wanderglashütten. Sobald die Holzvorräte des Umkreises verbraucht waren, zog die ganze Mannschaft mit ihrem Ofen weiter und errichtete an neuer Stelle eine neue Produktionsstätte. Die Produktpalette umfasste hauptsächlich (Trink-)Gefäße, aber auch Fensterscheiben.

Die Hütten stellten Produkte her, die auch im weiteren Umland abgesetzt werden können: (Butzen-)Scheiben, Trinkgeschirr oder Rosenkranzperlen. Weil die Betriebe aber vielfach nur nebengewerblich und saisonal betrieben wurden, gehörte in allen Fällen die landwirtschaftliche Selbstversorgung zu den Glashütten. Nach dem Niedergang oder dem Weiterzug der Waldglashütte blieben die kleinen landwirtschaftlichen Stellen auf den Rodungsinseln vielfach erhalten. Die Ortsnamen belegen leicht erkennbar frühere Waldglashütten und ihre Verlegung, z. B. Alt- und Neureichenau, Alt- und Neuschönau oder einfach Glashütte. Auf tschechischer Seite steht das Wort hutʼ für Hütte (z. B. Filipová Hutʼ für Philippshütten). Vereinzelt gibt es auch sprachliche Kuriositäten: Östlich des Lusen, in Tschechien, führt eine ehemalige Glashütte den Namen Antýgl: das ist bayerischer Dialekt (aan Tiegl, d. h. 1 (Glas-)Pfanne), jedoch tschechisch geschrieben!

Die bayerisch-böhmische Grenze war für die Waldglashütten vor dem Ersten Weltkrieg keine besondere Barriere. Die Hütten wechselten wiederholt die Seiten, sie nutzten die jeweiligen Holzbestände und die wechselnde Konjunktur.

Der Nationalpark setzt Zeichen: Natur pur

Der 1970 gegründete Nationalpark Bayerischer Wald ist der älteste der heute 16 Nationalparks in Deutschland. Unter dem Leitgedanken ‚Natur Natur sein lassen‘ bildet er zusammen mit dem tschechischen Nationalpark Šumava die größte zusammenhängende Waldfläche Mitteleuropas.

Viele Jahre wurde erbittert und mit harten Bandagen für und gegen den Nationalpark gekämpft. „Nur der grüne, vitale Wald – und nicht das Totholz des Nationalparks bringt Touristen ins Land und sichert unsere Existenz“ sagten die Gegner lauthals.

Heute sieht es anders aus. Dank eines ausgehandelten Zonierungskonzepts mit einer Naturzone (70% der Fläche), so genannten Entwicklungszonen (Wälder werden schrittweise der Natur überlassen), einem Randbereich (mit Waldschutzmaßnahmen) und einer Erholungszone (auf die Besucher zugeschnitten) liegt inzwischen die Akzeptanz bei 86%. Die Parkverwaltung setzt auf Bildungseinrichtungen für junge Menschen wie z. B. Nationalparkzentren, Jugendwaldheime sowie Wildniscamps mit Lehr- und Erlebnispfaden. Mit diesem Angebot werden auch junge Familien angesprochen, die mit ihren Kindern in der Region Urlaub machen und das Konzept des Nationalparks spielend nachvollziehen, verinnerlichen und weitergeben. Die Idee breitet sich also überregional aus.

Doch ganz so einfach ist es nicht: In unmittelbarer Nähe zum Nationalpark ist die Zahl der Befürworter am geringsten; bei der Darstellung der Zustimmung in einem Liniendiagramm kommt es an der Grenze zum Nationalpark zu massiver Abnahme der Werte, ein Akzeptanz-Krater bildet sich aus. Am Rand des Nationalparks wohnen nämlich einerseits die Parkgegner der Gründungszeit und hier ist andererseits die Betroffenheit von den Nutzungsrestriktionen bis heute spürbar.

Bilanz?

Ein peripherer Raum wie der Bayerische Wald wird gerne negativ abgestempelt. Er kommt damit aber – wie allgemein bei Vorurteilen – zu schlecht weg. Schaut man sich seine Entwicklung an und das Potenzial, das in ihm steckt, dann sollten wir damit beginnen, die groben Striche durch feinere zu ersetzen und zu erkennen, dass zwischen Schwarz und Weiß zahlreiche Grautöne liegen. Es sollen natürlich die strukturellen Probleme (Arbeitslosigkeit, Abwanderung, Überalterung), die es fraglos gibt, nicht verschwiegen werden, aber im Gegenzug dürfen auch der Nationalpark oder das kulturelle Leben nicht kleingeredet werden. So möge am besten jeder für sich entscheiden, was am Bayerischen Wald ‚Traum‘ und was ‚Trauma‘ ist.

Belege:

Baumgartner, G., Ortmeier, M.: Freilichtmuseum Finsterau. München, Zürich 1986.

Haversath, J.-B.: Kleine Geschichte des Bayerischen Waldes. Mensch – Raum – Zeit. Regensburg ³2020.

Haversath, J.-B.: Nationalpark Bayerischer Wald. Wer hat die Deutungshoheit in Sachen Natur? – In: HdBG (Haus der Bayerischen Geschichte)-Magazin № 7, Regensburg 2021, S. 40-43.

Über den Autor:

Johann-Bernhard Haversath, geb. 1948 in Coesfeld, studierte in Münster und Würzburg Geographie, Latein und Germanistik. Er war elf Jahre als Lehrer in Würzburg, Ebern und Bamberg tätig, bevor er 1983 an die Universität Passau wechselte. Dort beschäftigte er sich intensiv mit dem Bayerischen Wald; nach der Habilitation wechselte er als Professor an die Universität Gießen, ohne sein Forschungsgebiet, den Bayerischen Wald, aus dem Auge zu verlieren.

Das Buch „Kleine Geschichte des Bayerischen Waldes. Mensch – Raum – Zeit“ erschien 2020 in 3. Auflage im Pustet-Verlag in Regensburg. Es ist das Ziel des Buches, so komplexe Themen wie Klima, Geologie, Siedlungsentwicklung und gesellschaftliche Veränderungen so darzustellen, dass sie einen weiten Leserkreis ansprechen.

Dieser Artikel ist in der Reihe „Das Landleben Anfang des 20. Jahrhunderts“ veröffentlicht wurden. Weiterhin erschienen ist dazu diese Einführung sowie die Beiträge „Vergessene Zeugen des Alpenraums“ und „Abseits der grossen Landstrasse – Leben im Odenwald“.