Was geschah im September 1908?

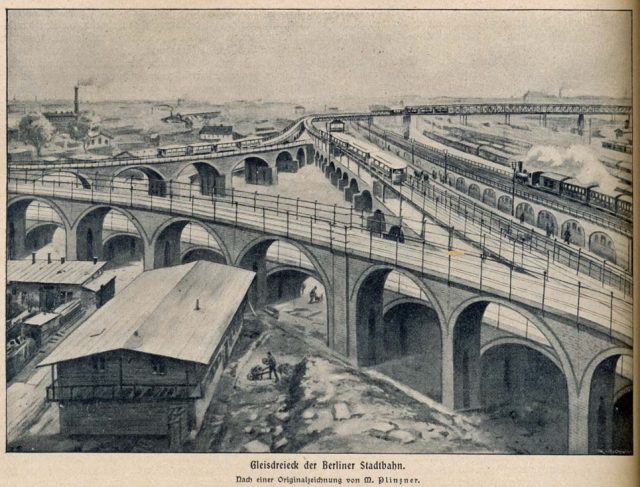

Das schwerste Berliner U-Bahnunglück aller Zeiten: ein Wagen stürzt vom Gleisdreieck

Auch heute wäre es die erste Meldung in allen Nachrichten: am 26. September 1908 stoßen zwei Züge der Hochbahn am Gleisdreieck aufeinander – durch den Aufprall stürzt ein Waggon 8 Meter in die Tiefe und landet kopfüber – das schwere Untergestell begräbt die darin befindlichen Fahrgäste unter sich. Der nachfolgende Waggon wird zwar aus dem Gleis gehoben, stürzt aber nicht ab. Die Fahrgäste im Gegenzug kommen mit dem Schrecken und leichten Verletzungen davon.

Obwohl die Feuerwehr schnell vor Ort war – glücklicherweise befand sich die nächste Feuerwache nur einen Häuserblock entfernt, kam für die meisten Fahrgäste des abgestürzten Wagens jede Hilfe zu spät – insgesamt 18 Tote und 18 Verletzte waren zu beklagen. Nach der zügigen Bergung ging es an die Sicherung des absturzgefährdeten Wagens. Dabei kam auch eine große Anzahl Polizisten zum Einsatz, da „Schaulustige“ die Straßen verstopften und die Aufräumarbeiten erschwerten, wohl schon damals ein Problem – heute heißen sie weniger prosaisch: Gaffer.

Rührend sind die Todesanzeigen, die nach dem Unglück in den Tageszeitungen erschienen und durch die namenlosen Opfer ein Gesicht bekommen. Unter ihnen waren allein fünf Personen, die im Kaufhaus des Westens (KaDeWe) gearbeitet hatten.

Wer den genauen Verlauf des Unglücks nachlesen möchte, kann das hier tun.

Noch heute ist es das schwerste Unglück in der Geschichte der Berliner U-Bahn. Schuld war menschliches Versagen: Zugführer Karl Schreiber hatte ein Haltesignal überfahren. Dafür wird er 1909 zu einem Jahr und neun Monate in Haft verurteilt werden.

Jedoch wirft das schwere Unglück auch Fragen auf, so berichtet eine Oktober-Ausgabe der Zeitschrift Daheim:

Die Hochbahn galt bisher als das schnellste und sicherste Verkehrsmittel der Hauptstadt. man rühmte die exakte Arbeit und die geniale Anlage. Namentlich das Gleisdreieck wurde als ein Kunststück moderner Technik gepriesen. Und gerade im Gleisdreieck hat sich das Unglück nun ereignet. Gewiß, menschliche Fehler haben es verschuldet, aber es muß, wie die Maßnahmen des Direktoriums zur Genüge beweisen, doch auch sonst irgendetwas im Betriebe bedenklich gewesen sein. Es ist die alte Geschichte von dem Brunnen, den man erst zudeckt, wenn das Kind hineingefallen ist. Alle Erfahrungen, die wir machen, müssen wir zwar in den meisten Fällen teuer bezahlen; denken wir an die Luftschifffahrt. In jedem Fall aber erfüllt es uns mit großer Trauer, daß auch hier erst Menschenleben verloren gehen mußten, ehe an eine Reformation gedacht ward.

Tja, das kennen wir auch aus der heutigen Zeit –es muss oft erst etwas passieren, ehe dann etwas geändert wird, obwohl die (potentiellen) Gefahren bereits bekannt waren. Natürlich ist gegen menschliches Versagen niemand gefeit, auch heute nicht.

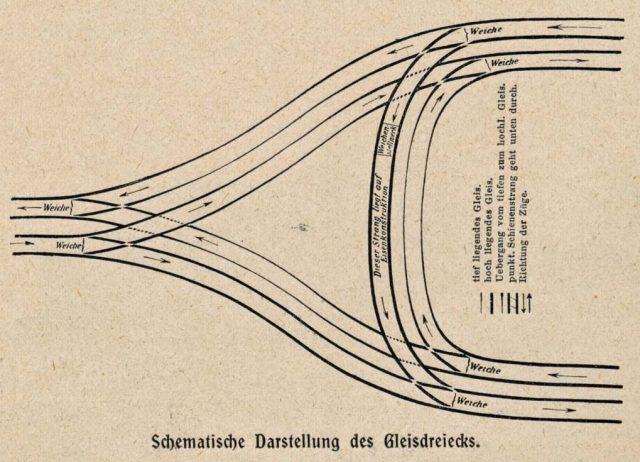

Als Konsequenz aus dem Unglück wurde das Gleisdreieck 1912/13 umgebaut, aus dem Dreieck entstand eine kreuzförmige Anordnung der Gleise mit einem neuen Bahnhof „Gleisdreieck“ genannt.

Aber wie kam es zum Bau der Hochbahn?

Berlin – Hauptstadt und erste wirkliche Großstadt im Kaiserreich, obwohl sich im Verlauf der 1900er Jahre noch weitere dazu mauserten. Berlin war vorn – die Stadt mit den meisten Einwohnern, der größten Fläche UND dem modernsten Verkehrsnetz. Nicht nur, dass es mit mehreren Bahnhöfen Knotenpunkt des Eisenbahnnetzes war. Nein, auch innerstädtisch war investiert worden, um den steigenden Verkehr zu bewältigen. Eine Stadtbahn, Straßenbahnen, Pferdedroschken und Omnibusse gab es schon. Was noch fehlte, war eine schnelle Verbindung im Süden vom Ost- zum Westteil der Stadt bis nach Charlottenburg (was damals noch nicht zu Berlin gehörte).

Nach den Vorbildern in New York, Chicago und Liverpool, wo es bereits elektrische Hochbahnen gab, wurde sie im Zeitraum von 1896 – Anfang 1902 gebaut. Übrigens von Werner von Siemens, bzw. der Firma „Siemens & Halske“, die den Entwurf dafür bereits 1891 einreichte. 1893 wurde er genehmigt und die Ausführung 1896 beschlossen. Werner von Siemens selbst erlebte das leider nicht mehr – er verstarb 1892.

Schon damals wollte gutes Ding Weile haben, aber diese Unternehmung wurde im Gegensatz zu manchen heutigen dann auch erfolgreich ausgeführt. Auch wenn das veranschlagte Baukapital von 20 Millionen Mark „infolge vielseitiger Vervollkommnung und durch besondere Aufwendungen für die architektonische Ausstattung der Haltestellen noch erheblich erhöht wurde“ – wie es in einem Artikel der Gartenlaube über den Bau im Jahre 1900 heißt. Am Ende betrugen sie 22,5 Millionen Mark, also gute 12% mehr. Die Bauzeit sollte vier Jahre betragen – auch sie wurde überschritten und zwar um ein Jahr und drei Monate. Ein Grund dafür waren aber auch Änderungen des ursprünglichen Planes, der mehr Hochbahnhöfe vorsah, die dann aber doch unterirdisch gebaut wurden. Die Bahn wurde schließlich im Frühjahr 1902 in Betrieb genommen.

Jetzt kann ich mir den Vergleich mit dem Berliner Flughafen doch nicht verkneifen. Geplante Bauzeit waren hier sechs Jahre, von 2006 bis 2012. Eröffnet wurde der Flughafen schließlich im Oktober 2020 – 8 Jahre später. Und die Baukosten? Sollten einmal 2 Milliarden betragen und lagen schließlich bei über 7 Milliarden Euro. Auf seiner informativen Webseite zu den Kosten hat Robert Hartl die Kosten aufgeschlüsselt und auf KITA-Plätze und andere Posten (für die man das Geld hätte ausgeben können), umgerechnet. In diesem Spiegelartikel (von 1918) wird die Zahl bestätigt. Mehr als 7 Milliarden Euro, das sind 3,5-fache der geschätzten anfänglichen Kosten oder 350% mehr. Ehrheblich (s. oben) wird da relativ.

Aber zurück in die Vergangenheit: Der größte Teil der Bahn wurde über der Erde geplant, als Viadukt-Bahn, der Gartenlaube Artikel erzählt, warum:

Am besten wäre es (den Mangel an einer Schnellverbindung außerhalb des bereits existierenden Netzes einer Stadtbahn zu beheben) durch eine Untergrundbahn geschehen, welche die Straßenfläche unberührt läßt. Aber für eine solche Bahn gab es damals noch kein Vorbild, daß zur Nachahmung einlud, und die Vorschläge in dieser Richtung fanden bei der Stadt Berlin, die zu jener Zeit die große Aufgabe der Kanalisation ausführte und den Untergrund unter den Straßen zu anderen Zwecken nicht hergeben wollte, keinen Anklang.

Jedoch wurde dann doch ein Teil als U-Bahn gebaut, genauer gesagt als Unterpflasterbahn. Der Unterschied zu einer U-Bahn: Unterpflasterbahnen liegen direkt unter der Erde bzw. unterm „Pflaster“. Ab dem Nollendorfplatz verlief die Bahn so und auch der Bahnhof „Potsdamer Platz“ war unterirdisch. Das war übrigens die Planänderung von 1899, welche die Bauzeit verlängerte.

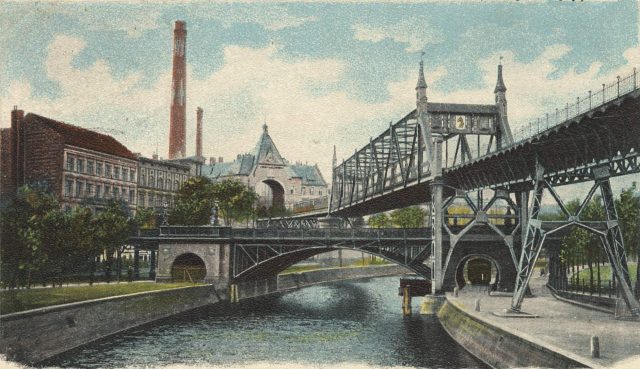

Man fing im Osten an, die Viadukte waren aus Stahlstreben und zunächst wie auch die Bahnhöfe einfach gehalten. Der westliche Viaduktteil wurde wie auch die Bahnhöfe dort, repräsentativer gestaltet – der bekannte schwedische Architekt Alfred Grenander begleitete hier die Gestaltung und wurde über viele Jahre zum Haus- und Hofgestalter der Berliner Bahnen (die aber nicht seine einzigen Projekte waren).

Bis heute ein viel beachtetes Kuriosum der Streckenführung – die Bahn fuhr in der Dennewitzstraße durch ein Haus, welches dadurch zu einiger Berühmtheit gelangte. Auch in der heutigen Streckenführung gibt es noch ein Tunnelhaus, allerdings erst seit 1924.

Zeitgenössische Impressionen von der Berliner Hochbahn

Und wie nahmen die Berliner die neue Bahn auf?

Zunächst skeptisch, wie die Sonntagszeitung in ihrem Artikel von 1902 über die neue Bahn erzählt:

„Es ist ein stolzes Werk, das die deutsche Reichshauptstadt mit der elektrischen Hoch- und Unterpflasterbahn erhalten hat. Die Bürgschaft allerdings steht der Sache noch etwas skeptisch , ja, sogar unfreundlich gegenüber und giebt ihrer Ansicht, daß das Straßenbild nicht gerade durch die Hochbahn gewinne, unverhohlen Ausdruck…“

Viele Berliner fanden zunächst, die Viadukte verschandelten ihre Straßen und natürlich hörte man die Züge auch, obwohl sie mit ihrem elektrischen Antrieb leiser fuhren als von Dampfloks der Stadtbahn. Auf der anderen Seite wurde auch weitsichtig erkannt, dass die so erschlossenen Viertel bzw. Straße zukünftig wegen ihrer guten Verkehrsanbindung an Wert gewinnen würden.

Und so heißt es weiter im Artikel über die Berliner an sich und die Vorteile der Bahn im allgemeinen:

…Der Berliner ist eben ein viel zu praktischer Mensch, als daß er nicht sehr bald die Vorteile erkannt hätte, die ihm aus dem neuen Unternehmen erwachsen.

Zu diesen Vorteilen gehört in erster Linie die Schnelligkeit des Verkehrs. Die aus drei Wagen bestehenden Züge haben eine Fahrtgeschwindigkeit von etwa 30 Kilometern in der Stunde, während die Stadtbahn nur eine solche von 20, die Straßenbahn im Innern der Stadt sogar nur eine solche von 12 Kilometern aufweist. Ein weiterer Vorteil ist die leichte glatte Art, wie sich der Verkehr abwickelt. Die Bahnsteige der Bahnhöfe sind so angelegt, daß man von ihnen aus unmittelbar das Innere der Wagen betreten kann; nicht eine einzige Stufe ist zu erklimmen, ein Umstand, der besonders angenehm auffällt im Hinblick auf die hohen unbequemen Stufe, die in das Innere der Straßenbahn führen.

Tja schon damals gab es „barrierefreies“ Einsteigen. Und die hohen Stufen der Straßenbahn gibt es noch heute – ich erinnere mich (obwohl schon etliche Jahre her) an das Hochstemmen des Kinderwagens in die Straßenbahn, jedes Mal ein Kraftakt.

Es gab übrigens Waggons 2. und 3. Klasse und die Fahrt kostete entsprechend 25 bzw. 15 Pfennige.

Und heute? Fährt die Hochbahn immer noch – als U-Bahnlinie 1 bzw. Teil der U2 (siehe Plan). Die Hochbahn wird als technologisches Meisterwerk gefeiert. Die Berliner und nicht nur sie lieben sie schon lange – sie zählt zu den schönsten U-Bahnstrecken und sind lebendige Geschichte, die den Geist des alten Berlins spüren lassen.

Für die Unterstützung bei dem Artikel möchte ich mich bei Herrn Mauruszat, dem Leiter des Historischen Archivs der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) bedanken, der auch ein Buch zur Geschichte des Gleisdreiecks geschrieben hat.

Das Nesthäkchen der Kaiserkinder: Prinzessin Victoria Luise feiert ihren 16. Geburtstag

Schüchtern schaut das junge Mädchen –damals „Backfisch“ genannt- zum Fotografen, mit einem Buch in der Hand. Dabei mußte sie sich als einziges Mädchen unter ihren sechs älteren Brüdern behaupten. Wobei der Kaiser, ihr Vater, Victoria Luise so zugetan war, dass bei ihrer Einschulung 1900 in Berlin sogar ein Platz nach ihr benannt wurde – den es heute noch gibt und an welchem sich –wirklich Zufall- die gleichfalls heute noch existierende Lette-Schule befindet, von der im Anschluß als einer der ersten Gewerbeschulen für Frauen noch die Rede sein wird.

Aus dem Frauenleben:

Frauenerwerb – eine neue Rubrik in der Zeitschrift „Daheim“

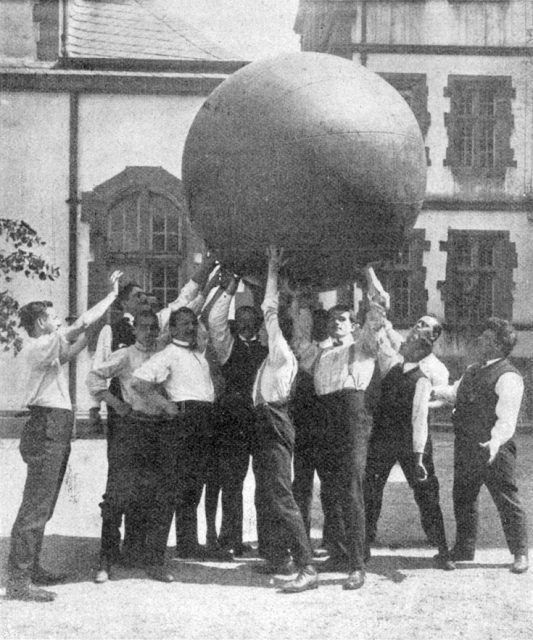

Manche Riesenideen, die als neue Trends gefeiert werden, sind nach kurzer Zeit wieder von der Bildfläche verschwunden. Klang die Idee zuerst toll, hat sie sich doch nicht durchgesetzt. Auch damals gab es diese Fälle schon – z.B. den Riesenball, der eigentlich mal den Fußball beerben sollte. Oder sich zumindest als ebenbürtige Sportart etablieren.

Aber der Reihe nach: Erstmal musste der Riesenball nach Deutschland importiert werden, wie der in der Zeitschrift Daheim erschienene Artikel erzählt:

Nach langwierigen Bemühungen ist es dem Zeichen- und Turnlehrer des großherzoglichen Reuchlin-Gymnasiums in Pforzheim, Herrn August Stober, gelungen, ein Exemplar des in Nordamerika heimischen Stoß- oder Riesenballs in Ermangelung einer deutschen Fabrik von dort über England geliefert zu bekommen und so zum ersten Male auch nach Deutschland einzuführen.

Und auch damals schon waren Benefiz-Spiele beliebt! Wir berichteten im Leitartikel der August-Ausgabe dieser Rubrik ausführlich über den Zeppelin-Unfall und die darauffolgende Spendenaktion – auch der Riesenball wurde dafür eingesetzt:

Am 14. des Monats veranstaltete derselbe (Turnlehrer) zu gunsten der Zeppelinspende mit früheren und jetzigen Schülern von Pforzheimer Lehranstalten auf dem Spielplatz des ersten Fußballklubs dieser Stadt Wettspiele in Fußball, Tamburin und dem genannten Riesenball, welcher damit zum ersten Mal auf deutschem Boden öffentlich vorgeführt wurde. Das Spiel fand bei Teilnehmern und Zuschauern freundliche Aufnahme…

Mmh, enthusiastisch klingt anders. Aber zurück zur Beschreibung des Balls:

Der Ball – ein aufzupumpender Hohlball, innen Gummi, außen Leder – kostet über 500 Mark und ist in der Tat von riesigen Dimensionen, nahezu Manneshöhe, dabei von auffallender Leichtigkeit und Elastizität.

Und die Spielregeln?

Die Spielregeln sind fast genau dieselben wie beim Fußball, doch darf der Antrieb nicht mit dem Fuße, sondern nur mit den Armen, den Schultern oder dem Rücken erfolgen.

Also ähnlich wie beim Fußball, aber eigentlich doch ganz anders. Auch beim Toreschießen:

Es gibt 2 Punkte für Treffer ins Tor, 3 Punkte für übers Tor und 1 Punkt für neben das Tor.

Am Schluß steht, neben dem Verweis, dass der Ball über Sportlehrer August Stober bezogen werden kann:

Wir sind überzeugt, daß dieses amüsante und kräftigende Spiel bald die deutschen Sportplätze und Schulen erobern wird.

Nein, hat es wohl nicht. Vielleicht war der Riesenball einfach zu teuer – 500 Mark entsprachen damals mehreren Monatslöhnen für einfachere Tätigkeiten oder auch einer Jahresmiete für eine mittelgroße Wohnung. Das Reuchlin-Gymnasium in Pforzheim, an dem August Stober als Sportlehrer arbeitete, gibt es übrigens heute noch. Ich habe auf der Webseite geschaut, auf der es auch eine Rubrik für verstorbene bzw. in Pension gegangene Lehrer gibt – sie reicht aber nur bis Anfang der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts.

Falls Euch jetzt ähnliche Erfindungen einfallen, die zunächst gefeiert wurden, sich dann aber doch nicht durchsetzten – schreibt mir doch mal einen Kommentar dazu! Ich freue mich über steigende Leserzahlen des Blogs, aber bei den Kommentaren ist noch etwas Luft nach oben…

In diesem Sinne, lasst den Ball rollen oder schaut ihm dabei zu – ob nun bei Spielen in diversen Fußball-und anderen Ligen, beim Freizeitsport oder am Computer!

Über alle neuen, wiederkommenden, jungen und jung gebliebenen Leser(innen) – auch die stillen

freut sich

Eure Grete

Was im September 1909 geschah, könnt Ihr in diesem Artikel erfahren.